乡愁:海的那头就是台湾,然而我总是望不到它

年轻时的余光中 图片来自网络

2017年12月14日,著名诗人、散文家余光中先生在台湾高雄医院病逝,享年90岁。游子安息。中学课本上那篇《乡愁》,使我们认识了这位思乡游子。《乡愁》,不仅承载着余光中先生身在宝岛台湾却依旧情思祖国大陆的念想,也透露着深藏在余光中先生心中对于两岸统一的殷切企盼,更道出了大多数海内外游子旅居异国时对于祖国母亲的深沉思念。

余光中先生祖籍福建永春,出生在南京的他,年少时随家人迁居台湾。我是一名“90后”,是福建闽南人,和余光中先生算是同乡了。我们福建和台湾虽然相隔一湾海峡,但是在生活的方方面面都有着相似之处。小时候去海边,父母总会对我说,海的那头就是宝岛台湾。然而我总是望不到它,于是我总会问,台湾是哪儿?台湾是什么样的?我的父母就会笑盈盈地回答我:“她是一个岛。岛上的人们和我们一样说着闽南语,吃着海蛎煎和烧肉粽,喝着乌龙茶。岛上的人呀,和我们一样都是黑头发、黑眼睛、黄皮肤,我们都是中华儿女,我们是一家人。”

儿时,母亲有一位台湾友人,母亲叫他“洪大哥”。洪大哥祖籍也是福建,1950年代随他的父母移居台湾后就很少回到大陆。但是据父亲说,洪大哥每次回大陆,都要回到家乡老宅,去宗祠拜一拜。也许是因为时间过去了太久的缘故吧,我真正记得和我的台湾叔叔“洪大哥”的相处时光,只是一起去游览武夷山水的时候。虽然那时年纪小,但是有些事情至今依然记得深刻。在竹排上,洪大哥抱着年幼的我,用那带着闽南腔的不标准普通话对我说:“阿妮,等你长大了,一定要去我们台湾看看,有阿里山和日月潭,她和这边的秀丽山水一样美丽。”年幼的我向往着和我说着同一种方言的地方。我心想,即使我望不到它,即使海峡阻隔着我与台湾,但等我长大,也一定要坐船、坐大飞机去看看他。

写到这里,我心中泛起一阵酸楚。后来我再也没有见过洪大哥,但我却如此思念他,回想起曾经因为好久没有见到洪大哥,出于好奇,还问过母亲:“妈妈,洪大哥什么时候再来厦门呀?”母亲会因为我的问题而哽咽,陷入思索。我看到她眼中默默泛起莹光。年幼的我真的无法体会到母亲眼里的泪花的寓意。我想,母亲也许和我一样,只是单纯地想念洪大哥了吧。然而我并不知道在那时,不光是洪大哥,对于两岸同胞来说,往返于台湾和大陆之间都是何其不易。我的印象里,关于我的台湾叔叔洪大哥的印象只有那唯一的一小片段。

1997年的香港回归,通过电视转播,让全体中华儿女都见证了这一历史性的时刻。然而那时我依然还小,我不明白为什么大家都激动得热泪盈眶。1999年澳门归回时,母亲说:“香港和澳门都回到了祖国母亲的怀抱!她们回家了!”我无法体会母亲的这番话语有何意义,也不能知道为什么电视镜头里的人们那样欢呼雀跃和泪流满面。

成长的过程中,我常常问自己,家对于我来说有什么意义?那么祖国之于我的意义又是怎样的呢?在中学课本上第一次阅读到了《乡愁》,那时我才明白,重踏故乡热土、回归祖国怀抱是多少海内外中华儿女的梦想。我也懵懂地知道了,有一种期盼,是对两岸统一的憧憬。因为小诗《乡愁》,我第一次知道了余光中先生,知道了有这么一位深切渴求大陆怀抱的台湾人,在海峡的那头,深沉地唱着思乡的歌,诉说着无尽的乡愁。余光中先生对于祖国母亲的爱,对于两岸统一的渴求,是那样复杂深重却又难以言表。他的诗更说出了大多数台湾人,想起大陆,想到那遥远的、回不去的故土,心中的失落与悲伤。然而对于他的思乡之情,我却不能感同身受,因为我从来没有离开家,更从来不敢想象没有了家的庇护会是怎样的。我只知道,余光中先生思念大陆,但我不解,为什么余光中先生不能拿着他的船票,跨越海峡,载船而归?后来我才知道,在两岸三通以前,仅仅只是这一湾浅浅的海峡,但却让回家的路显得那样困难又遥远。

我想我第一次深切地感受到《乡愁》中那番有些酸涩的念想,深切地与余光中先生感同身受,是在我初入大学的那段光景。告别我生活了18年从未离开的家乡,我远赴遥远的东北求学。随着时间推移,我对新环境的好奇心日间消磨殆尽,取而代之的是对家乡的无限思念和想回到过去的念旧思绪。地理空间上的阻隔成了我与家乡最遥远的距离。正如《乡愁》中说的那样,我在这头,我的家在那头。我似乎体会到了余光中在作《乡愁》时的心情,一方面是无法触及的家与爱,另一方面是对家与爱的渴求。我总在被窝里因为想家而偷偷掉泪。我深深地想念着我的家、我的亲人,我期盼着假期快点到来。每一次假期归家,当我走出车厢,重新站在家乡的热土上时,我常常潸然泪下;而每一次假期返校时,当我走进车厢,回头去望向我挥手的父母,回头去望那渐渐消失的楼群时,转过头,我也早已泪流满面。然而我明白,我离家只是一时的告别家乡,而对于余光中先生来说,这一别,也许就是再也不见了;这一别,也许就留下了毕生的思念了。

日后,再读到《乡愁》时,我觉然,对于余光中先生,他对故乡的思想,对于重回祖国母亲怀抱的渴求,对两岸早日统一的殷切期盼,不只是跨越时空的回归那样简单。对于家的思念,是承载了多少代人的梦啊!这个家,是小家,也是大国。当初年幼的“90后”的我们,如今都已经是独立的青年。我们也许已经不会为了远离家乡、思乡心切而落下饱含念想的泪水,因为我们已经长大。我们知道,终有一日能回家,回到父母亲温馨的怀抱中。我们的羽翼日渐丰满起来,父母却渐渐老去。对于家的责任,对于家的守护,对于我们来说更为重要了。我们知道,无论走到那里,最终还是要回到那一片土地上。

不久前让我重新回忆起《乡愁》,是因为在社交媒体上为大众所关注的“东北爷爷在台湾”。96岁的东北爷爷夏伟和80岁的金门奶奶翠娥在兵荒马乱的年代相爱,现居台湾。由于爷爷奶奶高龄,并且爷爷还患有阿尔兹海默症,他们的“90后”孙女夏德萱希望永远留住这美好的回忆,因此为二老开通了社交账号,以记录二老的甜蜜生活。其实,爷爷本名夏全茂,上个世纪40年代因一系列原因来到台湾,以为黑龙江老家没有亲人了,加之其它种种原因,他便再也没有回老家去看过一眼。然而夏爷爷却常与孙女讲起自己记忆中的黑土地。夏德萱本以为给爷爷拍视频是为了记录点滴的生活,万万没想到通过网络收获到了一个消息:夏爷爷的亲生弟弟夏全鳌依然在世,并且半个多世纪以来一直希望和自己的哥哥重逢。通过夏德萱和千千万万网友的努力,身处海峡那头的夏家终于和海峡这头的夏家取得了联系。虽然遗憾的是,夏全茂爷爷在没有来得及拥抱自己的家人、没有能够重新踏上黑土地前就与世长辞,但是对于夏德萱和奶奶来说,她们很欣喜,爷爷最后终于找到了家!

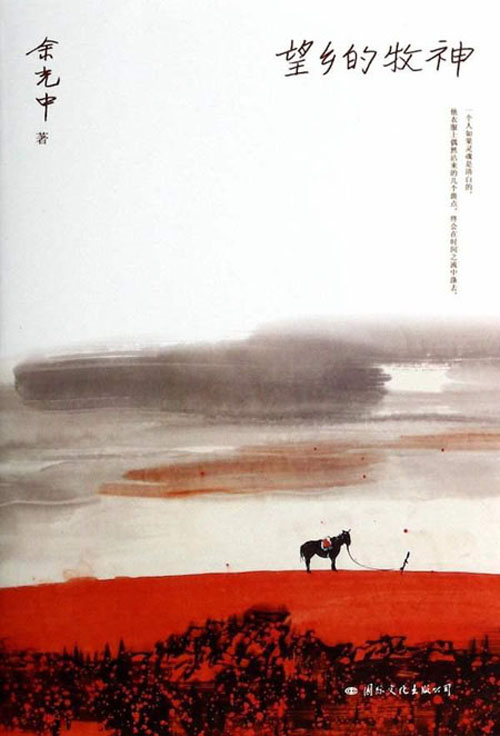

望乡牧神.资料图

后来,我曾阅读过余光中先生的《望乡的牧神》、《逍遥游》等著作,我才了解到,余光中先生曾旅居异国。他身处西半球的国度,在被西方文化紧紧包围之下,精神世界里那无法抹去的东方文化胎记,让他觉得自己身处在一个“既不是古代又不是现代的遗忘里”。在文化的冲击中,他感受到的是一种煎熬。作为客居异国的作家,现实生活中的家国故土对他来说是可望而不可及的。余光中只得在自己的精神世界中构建“家”与“国”,他的诗文里无不透露着他对家乡的期盼、对亲情爱人的渴求,这一切都在他的精神守望中跃然纸上。

2013年我第一次到香港,感受到了东方之珠的魅力。站在维多利亚港边,遥望着对岸鳞次栉比的高楼和停泊在港边的一艘艘大货船,我不禁感叹道:“香港,你是多么美。”母亲曾经说的那句“她终于回家了”,一直萦绕在我耳边。后来我了解到,在1974年到1985年间余光中曾任教于香港中文大学。彼时身处香港,余光中先生“北望故国,东眷故国”,在《九广铁路》里,他倾听铁轨的音律:

香港是一种铿然的节奏,吾友/用一千只铁轮在铁轨上弹奏/向边境,自边境,日起到日落/北上南下反反复复奏不尽的边愁/剪不断碾不绝一根无奈的脐带/伸向北方的莽莽苍苍/又亲切又生涩的那个母体/似相连又似久绝了那土地/一只古摇篮遥远地摇/摇你的,吾友啊,我的回忆/而正如一切的神经末梢/这条铁轨是特别敏感的。从这条延伸到大陆的铁路上,他听到了“反反复复奏不尽的边愁”。

那时,身处港岛的余光中,渴求重新踏上大陆故土,但却身不由己。而如今,大陆与香港之间的沟通交流已经是如此便捷了。我感慨时代的变化,大家都陆陆续续回到了祖国的怀抱。我期盼未来,海峡对岸的同胞们也能早日回到祖国母亲的怀抱之中。今日,余光中先生长辞。您终于飞跃那湾海峡,来亲抚您的大地母亲了。横跨了时空的乡愁,您终于了却。

我不禁想吟诵余光中先生的那篇小诗《风铃》:我的心是七层塔檐上悬挂的风铃/叮咛叮咛咛/此起彼落, 敲叩着一个人的名字/——你的塔上也感到微震吗?/这是寂静的脉搏, 日夜不停/你听见了吗, 叮咛叮咛咛?/这恼人的音调禁不胜禁/除非叫所有的风都改道/铃都摘掉, 塔都推倒/只因我的心是高高低低的风铃/叮咛叮咛咛/此起彼落/敲叩着一个人的名字 (文/张康妮)

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣